醫療文章

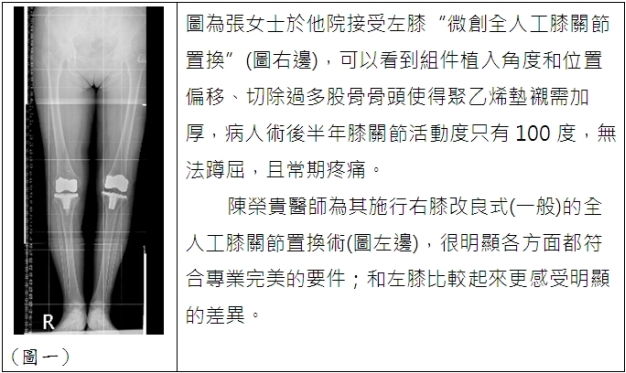

65歲的張女士多年前曾在他院接受左膝「微創全人工膝關節置換」,由於組件植入角度和位置偏移、切除過多股骨骨頭使得聚乙烯墊襯需加厚,病人術後半年膝關節活動度只有100度,無法蹲屈、長期疼痛前來看診。

隨著人口老化及壽命延長,台灣每年接受人工膝關節置換手術的病患日益增加,而不少醫院醫師力推「微創全人工膝關節置換」手術,甚至少數醫師更號稱傷口只需兩個五十圓硬幣大小。中壢天晟醫院骨科陳榮貴醫師表示,在這幾年中陸續有不少病患在其他醫院接受微創全人工膝關節置換造成各種併發症或後遺症前來求診,因此有義務讓病人及家屬了解微創全人工膝關節置換手術的風險及與一般全人工膝關節置換手術之差異。

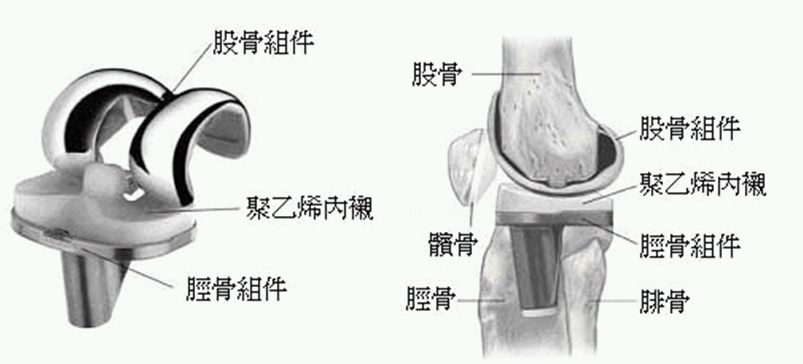

首先,所謂全人工膝關節置換,包括內外側脛股骨關節(tibia-femur)和髕股關節(patella-femur) 置換,共四個組件(假體):股骨、脛骨、髕骨和聚乙烯(PE)墊襯。

|

常見需接受全人工膝關節置換手術的病因為:退化性關節炎、類風濕性關節炎及創傷性關節炎。當關節炎使得關節軟骨嚴重磨損,造成病人疼痛、關節變形(膝內翻或膝外翻)、X光檢查關節間隙明顯變窄及影響日常生活,就應接受人工膝關節置換手術。其手術目的就是希望能解決病人的疼痛且能恢復良好的活動功能。依目前國內外統計,其手術成功率可達95%以上。

一個成功的全人工膝關節置換手術須注意關節面切割角度、厚度要精確,四個組件植入點需在人體力學上正確的角度和位置,符合生理活動所需;膝關節內外側韌帶鬆緊度需適當且內外側一致,能矯正膝關節變形回到正常角度,不能切除過多正常骨頭,骨刺需切除乾淨,不能傷及血管、神經及內外側韌帶,不能有術後傷口感染情形,並達到良好的活動度。

而微創全人工膝關節置換手術中,特別是強調極小傷口的,要達到上述要求有其盲點和困難度。試想,人工膝關節四個組件中,股骨脛骨都需覆蓋原關節面,其體積不小;在太小的傷口下,硬要施行手術,如俗話說“橫柴提入灶”,常會造成不必要的傷害和併發症或後遺症。

微創全人工膝關節置換手術過程中,為使能放入組件,常會有下述問題,如︰以電鋸切骨塑型過程中,無法完全保護血管、神經及內外側韌帶,易傷害這些重要組織,切除過多股骨骨頭(為增加其手術空間);此會造成原有膝關節活動水平線上移,使的聚乙烯墊襯需加厚,不符正常生理機能且造成彎曲角度不良,傷口、肌肉軟組織過度拉扯;造成傷口癒合不良或不規則,反而不美觀。髕骨無法置換;因傷口太小,無法將髕骨翻轉而無法置換。若髕骨軟骨磨損而無置換,術後仍會造成髕股關節長期疼痛。其他如組件植入角度和位置偏移、骨刺切除不乾淨;造成日後活動度不佳及慢性疼痛。

陳榮貴醫師表示在近一年的門診中,就已經有近十例於他院接受微創全人工膝關節置換後因各種併發症或後遺症而求診;包括側副韌帶切斷造成膝關節不穩定、髕股關節長期疼痛、組件植入位置角度不正確和切除過多股骨等等,而造成術後活動度受限,長期慢性疼痛。另一例因不明原因貧血從急診入內科,會診發現因手術傷及血管,造成血管破裂不斷出血,需經血管外科手術修補。

因此,全人工膝關節置換手術太過強調外觀傷口大小,是本末倒置,當然,若傷口很小又可以成功治療好病人是最完美,但魚與熊掌不可兼得!畢竟人工膝關節置換手術不是內視鏡手術(也無法用內視鏡),當人工組件要置入且要符合完美的條件就需有足夠手術視野和空間。

事實上近十年因人工膝關節設計和手術工具不斷改良,目前改良式(一般)的全人工膝關節置換術傷口已縮短至12~15公分,因體型而異;雖然傷口還是比微創大一些,但和早期手術20~25公分已縮小很多,卻可達到上述完美全人工膝關節置換手術過程應有的條件!當然,個別醫師的經驗和細心度,會影響手術結果的好壞。

依陳榮貴醫師個人經驗,一般的全人工膝關節置換術幾乎沒有如上述微創手術的併發症或後遺症,病人術後不管在變形矯正上、疼痛改善、膝關節活動度等都可得到很好的治療效果,成功率可達98%。因此建議病人及家屬在術前應對手術風險及差異多加了解。

|

語系選擇

語系選擇